ボリンジャーバンドを使ったロジック考察③ (連載No.003)

FX

この記事は連載記事です。

話しの途中から始まることがありますのでその場合はひとつ前に戻って閲覧ください。

ボリンジャーバンドを使った取引ロジックの最後、3つ目の紹介です。

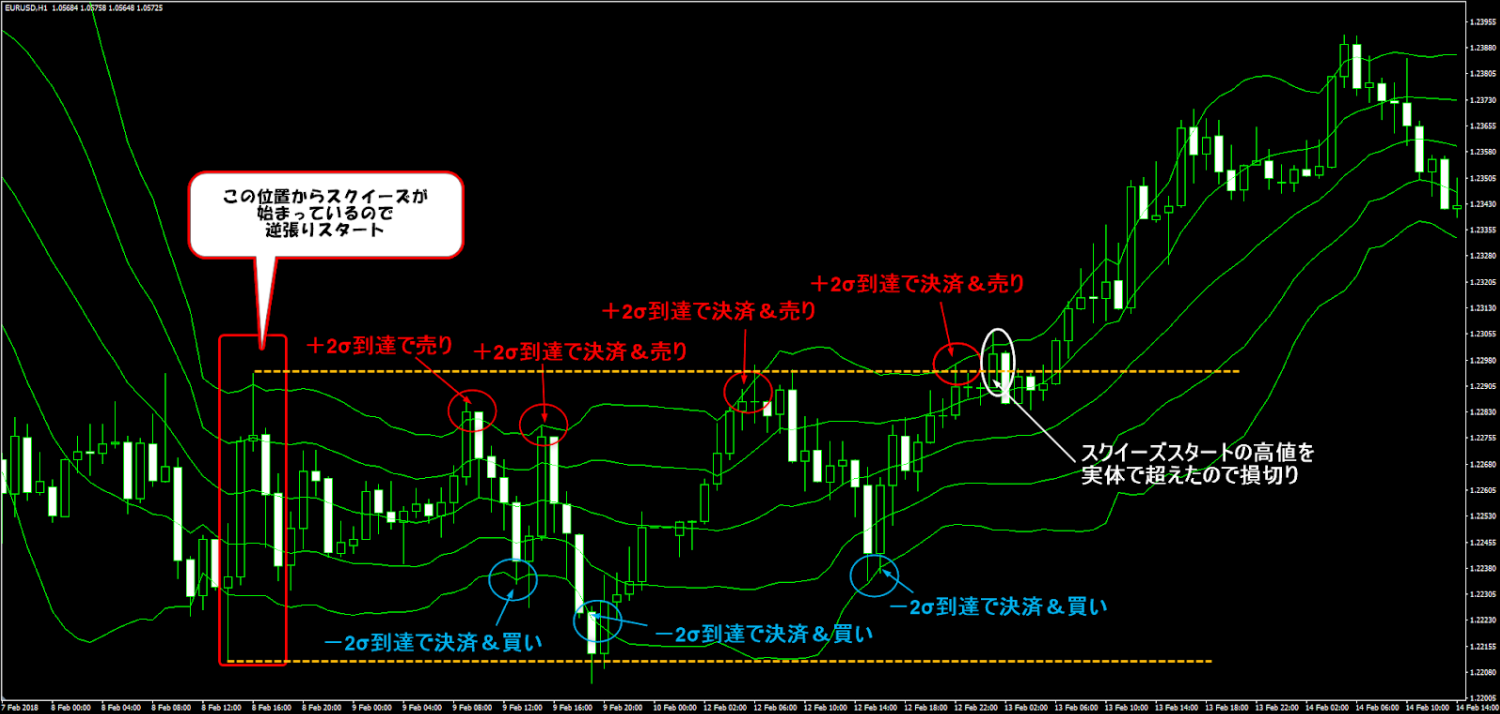

統計学に基づく「±2σを使ったレンジでの逆張り」

ボリンジャーバンドは統計学を使った確率論に基づき計算されており、±2σ内に収まる確率は95%以上です。

その特性を使いボリンジャーバンドがスクイーズしている状態を狙ってレンジ内での逆張りを行うトレード手法です。

ボリンジャーバンドが平行に推移している場合、価格が+2σにタッチをしたら売りを行います。

逆に価格が−2σにタッチをしたら買いを行います。

レンジ内の±2σ内に価格が収まることを前提としてレンジ上限と下限で逆張りを行うイメージですが、いつ価格がレンジをブレイクするかわからないので損切りはレンジブレイク時に素早く行うなどの注意が必要です。

決済ポイントは逆側の2σ到達時、または欲張らずに逆側の1σ到達時のどちらかとなります。

EA化するための言語化では、まずはバンドがスクイーズ状態なのか判断させる必要があります。

これはバンド幅がどれくらいかをポイントで取得するといいでしょう。例えば+1σと+2σの距離がどれくらいかをバンドの値を取得して比較するようなイメージです。

これを取得できたら次は価格がバンドを越えたら売買いや売りのオーダーを出すようにすれば、レンジ内の逆張りは簡単に作れます。

逆張りなので決済注文にはさらに上のバンドを越えたら損切りをするような「損切り専用の決済ロジック」を組み込んでおくと

pips幅だけでなく早めに損切りをして逃げることもできます。

目で見て裁量できるわけではないので、予備の逃げ道をきちんと作っておくことが重要なポイントとなります。

×![]()

Is it OK?